奈良県生駒市、富雄川の畔にひっそりと佇む長弓寺(ちょうきゅうじ)。

鎌倉建築を代表する本堂や三賀日のみ開扉されるご本尊を詳しくご紹介します!

長弓寺はこんなところ

『正徳絵縁起』によると、長弓寺の縁起は以下のようなものです。

神亀五(728)年に、付近を治める真弓長弓・長麻呂父子が聖武天皇に従ってこの地で狩猟をしたところ、飛び立った鳥を射落とそうとした長麻呂が誤って長弓を射殺してしまいました。天皇はそのことを哀れみ、行基に命じてその冥福を祈るために寺を建立するように命じました。行基は命を受けて十一面観音を造立し、天平二(730)年に落慶法要を営みました。

延暦年間(782年~806年)に伽藍が中興され、弘安二年には現本堂が建立されました。その後は山名宗全の落人によって什宝を破壊され、信長には寺領を没収されるなど苦難の期間を過ごしましたが、江戸時代に本堂が修復されるなどして現在に至ります。

(お寺発行の栞より)

長弓寺は奈良市との境にほど近い生駒市の東部に位置し、周辺を住宅地に囲まれた静かな森の中に伽藍を構えます。境内には本堂をはじめとするいくつかのお堂や伊弉諾神社が立ち、円生院・薬師院・法華院という三ヶ院の塔頭が月番制で本堂を護持します。

なお、本堂内の拝観には事前予約が必要ですので、拝観をご希望される日時に応じた月当番の塔頭にお問い合わせください。また、ご本尊の十一面観音は秘仏であり、正月三賀日に限って開扉されます。

境内を散策する

長弓寺を護持する塔頭と伊弉諾神社

長弓寺は大和川の支流である富雄川の畔に立ち、南へ5kmほど下ったところには同じく鎌倉時代に建立にされ、国宝に指定されている本堂を有する霊山寺があります。

お寺へは長い参道が伸び、その中ほどに簡素な山門が立ちます。

参道の左手にポツンと立つ宝形造のお堂は塔頭の一つ宝光院の地蔵堂です。

境内の最奥部に本堂が南面して立ち、その左前方に円生院と法華院、右前方に薬師院と伊弉諾神社を配します。

円生院・法華院・薬師院の三ヶ院で本堂と境内地を護持しており、御朱印や本堂拝観の対応は月番制で各塔頭が務めます。

同じ境内地にありながら現在は別法人ですが、神仏分離以前の伊弉諾神社は長弓寺の鎮守社でした。

平安時代の『延喜式』神名帳には「伊射奈岐神社」として掲載され、『長弓寺縁起』によると鎮守として牛頭天王をお祀りし、牛頭天皇社と称したそうです。

(生駒市デジタルミュージアムより)

横長の拝殿の中央に空間を設けて通路とする形式を割拝殿といい、中央の通路は馬道とも呼ばれます。

本殿は一間社春日造であり、御祭神として伊弉諾命、素盞嗚命、大己貴命をお祀りします。

新和様建築を代表する国宝本堂

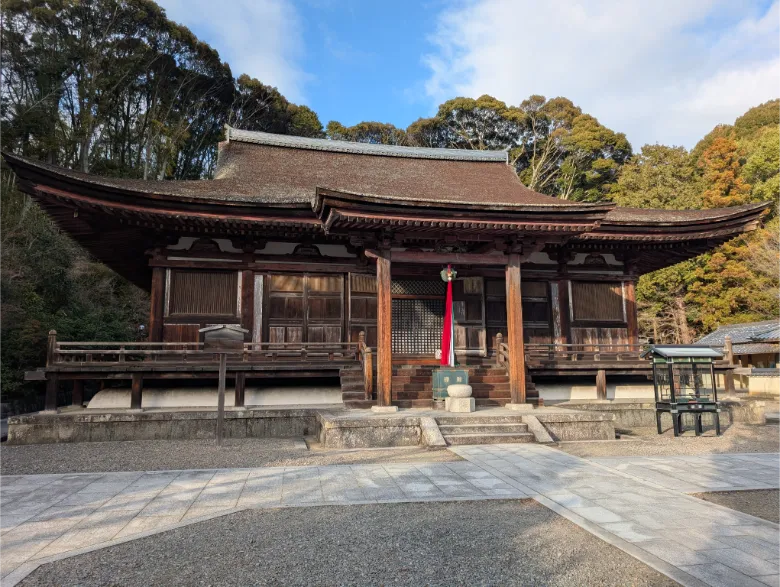

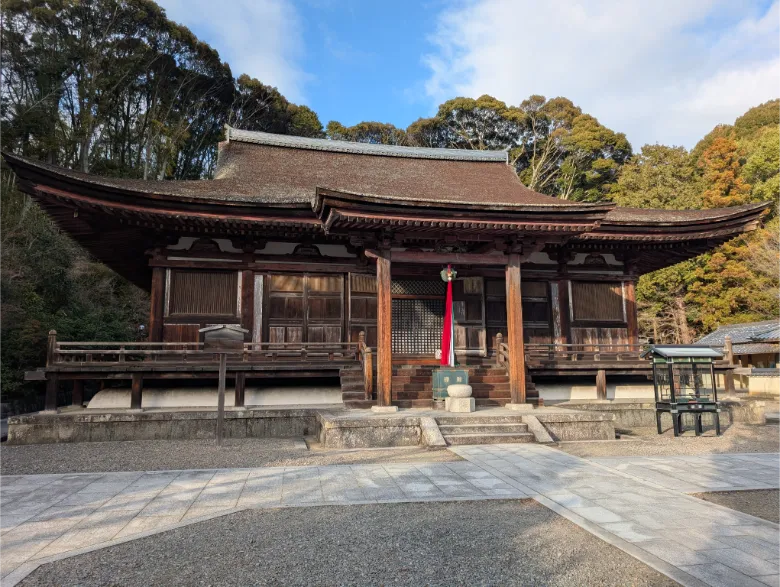

本堂は全体的に和様を基調としつつも、桟唐戸や木鼻といった大仏様の意匠を取り入れた新和様ともいうべき様式のお堂です。

棟木に「棟上弘安二(1279)年」との墨書が残されていることから、その数年後には竣工したものと思われます。

桁行五間梁間六間、檜皮葺、入母屋造のお堂の前方に一間の向拝を附し、正面三間を桟唐戸、その両脇間を連子窓とし、両側面は前方二間を桟唐戸、後方四間を連子窓とします。

全体的に簡素で力強い作風の本堂ですが、向拝の虹梁上と正面各間の長押上には精巧な蟇股があしらわれています。

筆者は花に対する知識が乏しいため何の花が彫られているのかわかりませんが、彫刻として素晴らしい出来栄えではないでしょうか。

軒裏は地垂木と飛燕垂木がともに角形の二軒繁垂木となっており、組物は出三斗、正面以外の三方には中備えとして間斗束があしらわれています。

背部には供物の花や水、仏具などを置く一間の閼伽棚を設けられています。

堂内は前方三間を外陣、後方三間を内陣とし、両陣を格子戸と菱格子欄間で区切る密教式仏堂の様式をあらわします。

また、正面から一間を除いて柱を省略されていますが、これは多くの参拝者がお詣りできるように外陣内の空間を広くとる工夫です。

内陣の須弥壇上にご本尊の十一面観音を納められた黒漆厨子が置かれ、その両脇に阿弥陀如来や釈迦如来、四天王がお祀りされています。

ご本尊は厨子に納められた十一面観音であり、正月三賀日のみ開扉されます。吊り上がった目としっかりと造られた唇が目を引くやや堅さが見られる相貌であり、天冠台には十一面と化仏を戴きます。相貌や厚みのある体躯など古様な特徴は残しつつも、肉取りはやや単調で衣文の抑揚も浅く、平安時代後期の造立だと考えられています。

ご本尊を納める黒漆塗の厨子は内部に胎蔵界曼荼羅や金剛界曼荼羅、明王像が描かれるなど豪華な造りとなっておりこちらも必見です。

品川へ移築された三重塔

かつて長弓寺には三重塔が存在しましたが、幾度かの移転の末現在は初層部分のみがグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)の日本庭園内へ移築されています。

移築前の延享年間(1744~1748年)の頃には既に上層は失われていたらしく、現在は観音堂として初層のみが伝わります。

方三間、本瓦葺、宝形造のお堂であり、各面ともに中央間を板戸、両脇間を連子窓とし、組物は尾垂木三手先、各間に中備えとして間斗束があしらわれています。

堂内には十一面観音が安置されていますが、その縁起はわかりませんでした。

まとめ

鎌倉建築を代表する本堂を有する長弓寺。流麗で力強いその佇まいは鎌倉時代に建立されたお堂の中でも特に美しく、筆者個人的にもお気に入りの建築です。本堂内の拝観には事前予約が必要ですが、お寺の方がご親切に対応くださりますので外観だけではなく内部まで拝観されることをおすすめします。

なお、ご本尊は正月三賀日のみ開扉される秘仏となっていますので、ご注意ください。

公共交通機関をご利用の場合は、「学園前駅」あるいは「富雄駅」から奈良交通バス「学研北生駒駅」行きで「真弓四丁目(学園前駅から)/生駒上町(富雄駅から)」下車、ともに徒歩5分ほどです。

基本情報

- 正式名称

真弓山長弓寺 - 所在地

奈良県生駒市上町4443 - 宗派

真言律宗 - 指定文化財

国宝(本堂)

重要文化財(木造十一面観音立像、黒漆厨子) - アクセス

- 近鉄奈良線「学園前駅」から奈良交通バス128系統「学研北生駒駅」行きで「真弓四丁目」下車、徒歩約5分

- 近鉄奈良線「富雄駅」から奈良交通バス155系統「学研北生駒駅」行きで「生駒上町」下車、徒歩約5分

- 駐車場

2ヶ所計約70台/無料 - 拝観時間

境内自由、本堂内の拝観は月当番の塔頭に事前予約が必要月当番の塔頭 月 円生院 1・4・7・10月 法華院 2・5・8・11月 薬師院 3・6・9・12月 - 拝観料

500円 - 御朱印

可/月当番の塔頭にて - 所要時間

約30分

参考

お寺発行の栞

長弓寺薬師院のホームページ 最終アクセス2025年8月26日

長弓寺円生院のホームページ 最終アクセス2025年8月26日

生駒市デジタルミュージアム 最終アクセス2025年8月26日

港区郷土歴史館 最終アクセス2025年8月26日