東大寺(奈良県奈良市)北側の通称「きたまち」に位置する五劫院(ごこういん)。

アフロヘアーが特徴的な五劫思惟阿弥陀仏(ごこうしゆいあみだぶつ)を詳しくご紹介します!

五劫院はこんなところ

『五劫院縁起』によると、宋へ渡った重源上人が善導大師によって造立された五劫思惟阿弥陀仏を請来し、世の人を救い利益をもたらすために東大寺北門にお堂を建立し、ご本尊として阿弥陀仏をお祀りしたのが五劫院の始まりだと伝わります。

その後、江戸時代初期に本堂や山門が再建され、現在の寺観が整えられたと考えられています。

重源上人:東大寺大勧進職として、鎌倉時代に東大寺の復興に尽力した浄土宗の僧

五劫院は大仏殿や正倉院から北へ10分~15分ほど歩いた「きたまち」と呼ばれるエリアに位置します。境内には江戸時代に再建された本堂と山門のほかに庫裏や鐘楼が立ち、寺内の墓所には江戸時代に東大寺の再興に携わった公慶上人の五輪塔が鎮座します。

五劫思惟阿弥陀仏の拝観には事前予約が必要ですが、8月初旬の特別公開期間中に限り予約不要で拝観することができます。

境内を散策する

可愛らしいアフロヘアーの五劫思惟阿弥陀仏

お寺の入口に立つ山門は本瓦葺、切妻造の薬医門であり、正保二(1645)年に再建されました。

境内はそれほど広いわけではありませんが、よく整備されており、明るく開放感があります。

本堂は元和十(1624)年の再建ですが、前方一間を吹き放しとする古様な形式を示します。奈良ではこうした古代由来の形式を踏襲し、仏堂を再建した例がよく見られます。

本堂は方八間、本瓦葺、寄棟造のお堂であり、前方には一間の向拝が附されています。堂内は手前を外陣、奥側の中央を内陣、その両脇を脇陣とし、各部屋の境は中敷居や阿弥陀格子で区切られています。

- 五劫思惟阿弥陀仏坐像

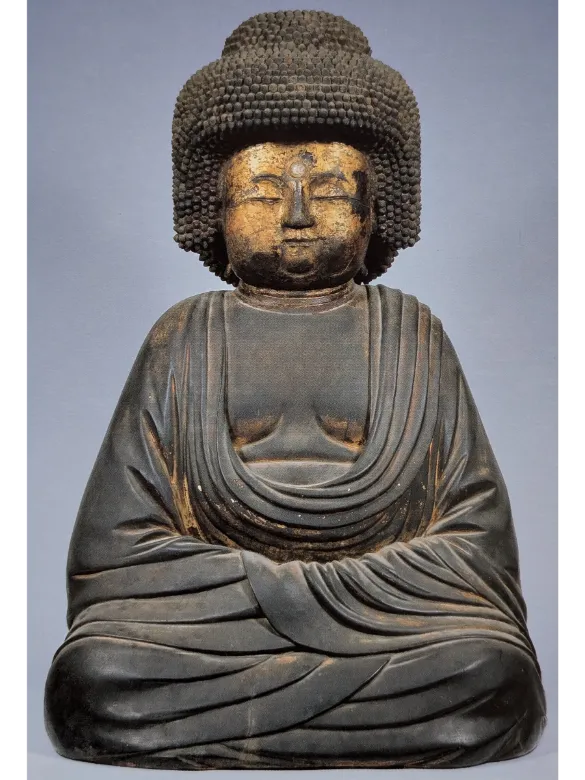

木造(檜?)漆箔、一木造、像高124cm、鎌倉時代、重要文化財

五劫思惟阿弥陀仏は全国的にも珍しい仏像であり、なかでも五劫院像は東大寺勧進所像と並んで鎌倉時代に遡る最古級の作例です。アフロヘアーのようなボリュームある頭髪が大変印象的ですが、なぜこのような通形の阿弥陀仏と異なるお姿をされているのでしょうか。

『無量寿教』が伝えるところによると、阿弥陀仏はまだ如来になる前、法蔵菩薩と呼ばれていたときに、一切衆生を救済するために五劫というとても長い期間瞑想に入ったそうです。その様子を表したのが五劫思惟阿弥陀仏であり、ボリュームのある頭髪は長い修行の間に髪が伸びてしまったことを表現しています。

実際にその姿を拝すると、ボリュームがある頭髪のほかにもいくつか珍しい特徴があることがわかります。頭髪だけでなく頭部そのものも大きく存在感があり、瞑想中のため目や口は閉じます。量感豊かな造形や身に纏う厚い袈裟、腹前で定印を結んだ両手両足を衣にくるむ異国風の姿からは、重源が本像を中国からもたらしたという縁起も単なる伝承ではないように感じられます。

なお、やや距離がある外陣からの拝観となるため、特徴的な頭頂部の全容を確認することはできません。

東大寺を復興した公慶上人

本堂の裏手は墓地になっており、その入口には二軀の地蔵石仏がお祀りされています。左側のお地蔵さまは「見返り地蔵」、別名「朝日地蔵」と呼ばれ、身に纏う衣がたなびくなど人々を救済するために歩いている様子を表現しています。

墓地の一角には江戸時代に東大寺の再興に携わった公慶上人の五輪塔が鎮座します。

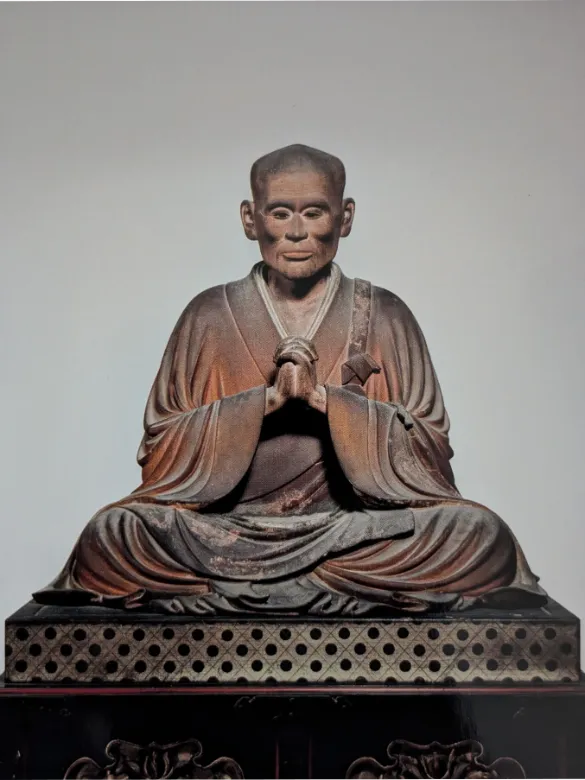

同じく大仏殿の再興を果たした重源上人と異なり、公慶上人について詳しくは知らないという方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは簡単に公慶上人の生涯をご紹介します。

重源上人によって修復・再建された大仏と大仏殿ですが、永禄十(1567)年に三好・松永の兵火を被り大仏殿は再び焼失、大仏は御頭を欠き雨ざらしとなってしまいました。一度は雨露をしのぐための仮堂が建立されたものの、その仮堂も慶長十五(1610)年の大風で倒壊してしまいます。

その半世紀後、風雨に晒された大仏を痛ましく感じた公慶上人は大仏殿の再建を志し、37歳となった貞享元(1684)年に江戸幕府へ赴き、大仏殿の再興と諸国勧進の許可を得ます。ただ、幕府の積極的な援助は得られなかったため、上人は大仏修復の資金を得るために勧進書を作成し、支援を募ります。次第に支援の動きは南都から全国へと広まり、貞享三(1686)年に大仏の鋳掛が始まり、元禄五(1692)年に大仏開眼供養の盛儀が営まれました。

つづいては大仏殿の造営ですが、この事業は大仏の修復を上回る莫大な費用を要するものでした。そこで上人が将軍綱吉に謁見したところ、幕府は大仏修復のときとは違い積極的な支援の姿勢を打ち出し、幕府の要請による諸大名の協力と民衆の勧進によって宝永二(1705)年四月に上棟しました。同年七月に上人は惜しくも入寂されましたが、その四年後の宝永六(1709)年に大仏殿が竣工しました。

(以上『特別展 東大寺公慶上人 ー江戸時代の大佛復興と奈良ー 展覧会図録』より)

まとめ

可愛らしく、特徴的なアフロヘアーが魅力的な五劫思惟阿弥陀仏がお祀りされる五劫院。市内中心部に位置するお寺ではありますが、参拝客も少なくゆっくりとお詣りできますので、東大寺に訪れた際には足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

8月の特別公開期間を除きご本尊の拝観には予約が必要ですので、ご希望の方は事前にお電話でご予約のうえお詣りください。

公共交通機関でお越しの場合は、「近鉄奈良駅/JR奈良駅」から「青山住宅前」行き、または「州見台八丁目」行きで「今在家」下車、徒歩3分ほどです。お寺周辺の道路が細いため、お車でお詣りの方は充分ご注意ください。

また、付近にはたくさんの寺社が点在していますので、五劫院だけではなくぜひきたまちの寺社を巡ってみてください。

基本情報

- 正式名称

思惟山五劫院 - 所在地

奈良県奈良市北御門町24 - 宗派

華厳宗 - 指定文化財

重要文化財(木造五劫思惟阿弥陀仏坐像)

県指定文化財(本堂、山門) - アクセス

近鉄奈良線「近鉄奈良駅」、JR関西本線「奈良駅」から奈良交通バス118系統「青山住宅前」行き、または153系統「州見台八丁目」行きで「今在家」下車、徒歩約3分 - 駐車場

あり/10台/無料 - 拝観時間

要予約 - 拝観料

志納 - 御朱印

可/要予約 - 所要時間

約15分

参考

お寺発行の栞

奈良国立博物館. 2005.『特別展 東大寺公慶上人 ー江戸時代の大佛復興と奈良ー 展覧会図録』奈良国立博物館

奈良国立博物館. 2006.『特別展 大勧進 重源 展覧会図録』奈良国立博物館

東京国立博物館. 2024. 『特別展 法然と極楽浄土 展覧会図録』東京国立博物館