神奈川県平塚市、大磯丘陵の東麓下吉沢(しもきさわ)に位置する八剱神社(やつるぎじんじゃ)。

“かんまん不動”と称される不動明王を詳しくご紹介します!

八剱神社はこんなところ

八剱神社の由緒は不明ですが、不動明王が八剱神社にお祀りされるようになった経緯をご紹介します。

元々は下吉沢北西不動平に存在した不動堂に安置されていたと伝わりますが、山火事によって不動堂は焼け落ちたそうです。不動明王は村民によって救い出され、大光寺(廃寺)へ移されました。その後、八剱神社、松岩寺と所在地が二転三転したものの、現在は八剱神社の所有となり、収蔵庫に安置されています。

(現地案内板より)

不動明王は毎年1月28日と9月28日の年二度開扉され、当日は八剱神社の氏子や吉沢歴史クラブの方々が世話役を務めます。本記事では世話役の方々にお伺いしたお話を交えながら不動明王を詳しくご紹介します。

境内を散策する

地域の信仰を集める八剱神社

八剱神社は地域の小さな神社といった様相であり、境内地の前方に不動明王を安置する収蔵庫を配します。

木製の鳥居は銅板が附されたユニークな佇まいです。

境内には社殿が一棟立つだけの小さな神社ですが、綺麗に整備されており心落ち着く穏やかな場所でした。

朱色の社殿は拝殿と本殿の覆屋を兼ねた構造となっています。本殿は一間社流造であり、御祭神は日本武尊です。

定朝様を表す柔和な薬師如来

収蔵庫は1月28日と9月28日の年二回のみ開扉され、公開時間は10:00~15:00となっています。

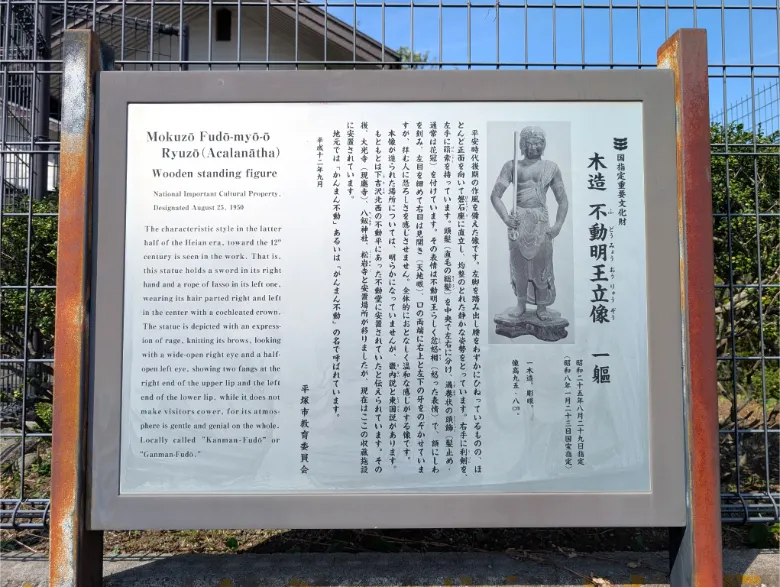

- 不動明王立像

木造(檜)彩色、一木造、像高95.8cm、平安時代後期、重要文化財

不動明王はこの地で造立されたのか、それとも畿内など別の場所で造立されてこの地へ移されたのかは不明ですが、古くからこの地域で親しまれてきたようであり、願いを何でも叶えてくれるということを意味する「願満」からかんまん不動と称されています。世話役の方によると過去に二度の盗難に遭ったものの、二度とも戻ってくるという数奇な運命をたどった像であり、その変遷をご紹介します。

一度目の盗難は昭和四年に発生し、のちに鎌倉の古物商のところで発見されました。平成七年には二度目の盗難に見舞われたものの、その一ヶ月後に盗んだ当人より「罪悪感ゆえなのか毎晩うなされて眠くなってしまった」と申し出があったようです。そうした経緯から収蔵庫が建立され、現在へ至ります。ちなみに、火災の影響によって全身が黒くなっている不動明王ですが、下半身は素地をあらわします。これは二度目の盗難の際に犯人が像を磨いたことによるものだそうです。

プロポーションは左足を僅かに前方へ踏み出し腰を僅かに捻るものの、ほとんど直立して動勢をほとんど示しません。そして右目を見開いて左手を細め、右上と左下の牙を覗かせた忿怒相をあらわしますが、全体として穏やかな像容であり、平安時代後期の天部像の特色をよく表します。頭髪を中央で左右に分けたセンター分けに近い髪型が大変ユニークであり、渦巻き状の髪飾りをつけています。

まとめ

古くから地域で大切にされてきた「かんまん不動」がお祀りされる八剱神社。世話役の方々がご丁寧にご対応くださり、興味深い話をたくさん伺うことができました。

公共交通機関をご利用の場合は、「平塚駅」と「二宮駅」を結ぶバスに乗車のうえ、「弁天通り」下車、徒歩5分ほどです。なお、上吉沢にも同名の八剱神社がありますので、間違えないようにご注意ください。

また、9/28には同じく不動明王をご本尊とする結縁寺(千葉県印西市)でもご開帳があり、うまくスケジュールを組むことで両方ともお詣りすることが可能です。

千葉県印西市、のどかな里山に位置する結縁寺(けちえんじ)。毎年9月28日に開扉される鎌倉時代作の銅造不動明王を詳しくご紹介します!結縁寺はこんなところ神亀年間(724年~728年)に全国を歴遊していた行[…]

基本情報

- 正式名称

八剱神社 - 所在地

神奈川県平塚市下吉沢712 - 指定文化財

重要文化財(木造不動明王像) - アクセス

- 東海道線「平塚駅」から神奈川中央交通バス32系統「二宮駅南口」行き、または33系統「松岩寺」行きで「弁天通り」下車、徒歩約5分

- 東海道線「二宮駅」から神奈川中央交通バス32系統「平塚駅北口」行きで「弁天通り」下車、徒歩約5分

- 駐車場

境内前にあり/約5台/無料 - 拝観時間

境内自由、収蔵庫(1月28日・9月28日 10:00~15:00) - 拝観料

志納 - 御朱印

無 - 所要時間

約10分

参考

現地案内板