奈良県奈良市、若草山・春日山の南に連なる高円山の西麓に位置する白毫寺。

多くのみほとけや奈良市街を見下ろすみごとな眺望、奈良三名椿のひとつ「五色椿」など見どころが多い素敵なお寺です。

白毫寺はこんなところ

「高円」と呼ばれるこの地にはかつて天智天皇の第七皇子である志貴皇子の離宮があり、その山荘が白毫寺の前身とも伝えられますが、草創についてはほかにも天智天皇の御願によるもの、三論宗の僧勤操の岩淵寺の一院であったとするものなど諸説あり定かではありません。鎌倉時代には叡尊によって再興・整備され、弘長元(1261)年には宋から大宋一切経の摺本を持ち帰った叡尊の弟子道照により一切経転読が行われました。

その後、明応六(1497)年には戦禍のために堂宇のほとんどを焼失しますが、寛永年間(1624年~1644年)に興福寺の学僧空慶上人によって再興されました。

叡尊:真言律宗を興し、西大寺を再興した鎌倉時代の僧。

白毫寺はならまちのはずれ、奈良教育大学の裏手にある小高い高円山の山腹にひっそりと佇みます。往時を偲ぶ建造物はありませんが、境内には本堂と御影堂、宝蔵が立ち、宝蔵には平安~鎌倉期に遡る多彩な仏像が安置されています。花の寺としても有名であり、境内を彩る椿(初春)や萩(秋)を目当てに多くの参拝客が訪れます。

閻魔さまの縁日である毎年1月16日には閻魔もうでが行われ、参拝者の無病息災と長寿を祈祷し、甘酒の接待が行われます。

境内を散策する

情緒ある参道と復古的な本堂

奈良教育大学から緩やかな上り坂を15分ほど歩くと、入口となる石段が見えてきます。

参道の左右には椿が植えられており、椿の花が咲く3月下旬から4月上旬にかけては見事な光景が楽しめます。

小振りな山門と雰囲気ある土壁が白毫寺の玄関口です。

夏になるとこの辺りは萩が青々と茂り、9月中旬から下旬にかけては紫色の萩の花が参道を彩ります。

ひとたび振り返ると、奈良盆地を見下ろす素晴らしい眺望が広がります。

筆者は何度も白毫寺に訪れていますが、いつ見ても見飽きることのない見事な光景だと思います。

境内の中心に本堂が南面して立ち、その北側に御影堂と宝蔵を配します。

白毫寺は明応六(1497)年に戦災に遭いましたが、江戸時代に入って復興され、現在の本堂はそのときに再建されたものです。

正面一間の向拝以外には目立った装飾が見られない簡素な造りであり、堂内は柱間三間の身舎の四方に庇がついた「三間四面」と呼ばれる古代建築に用いられたシンプルな形式となっています。

奈良の地では、中世以降に仏堂を再建する際に古代由来の形式を踏襲した例がよく見られます。

方五間、本瓦葺、寄棟造のお堂であり、前方一間の外陣は吹き放し、正面三間を蔀戸、その両端一間は引き戸、両側面は塗壁とします。

ご本尊の阿弥陀如来は宝蔵へと移され、須弥壇上には室町期の小振りな阿弥陀如来と脇侍の勢至菩薩・観音菩薩がお祀りされています。勢至菩薩は合掌し、観音菩薩は蓮台を持ち、両像ともに跪座する点がユニークです。

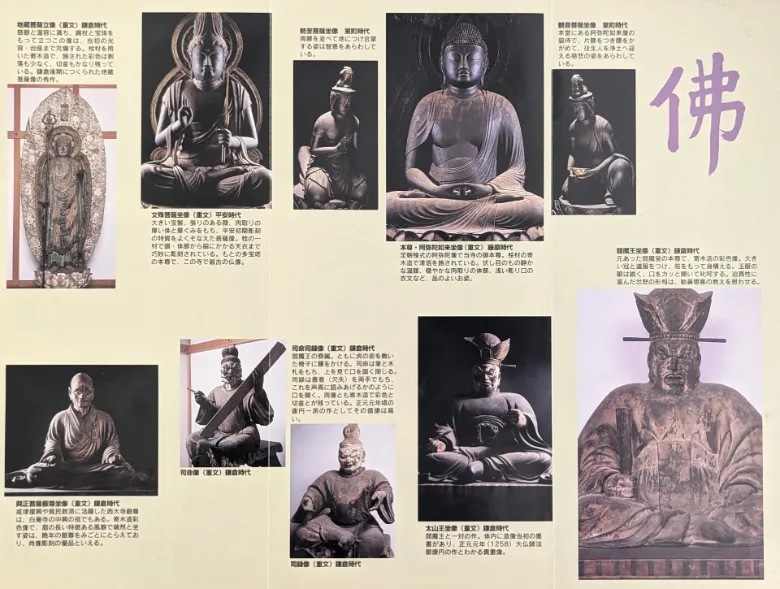

貴重な仏像がズラリと並ぶ宝蔵!

本堂の北側には御影堂と宝蔵が立ち、御影堂には中興の祖である空慶上人、宝蔵にはご本尊である阿弥陀如来や大迫力の閻魔王といったたくさんの仏像が安置されています。

宝蔵にはたくさんの仏像が安置されており、いずれも間近で拝観することができます。

- 阿弥陀如来坐像

木造(桧)漆箔、寄木造、象高138cm、平安時代後期、重要文化財

ご本尊である阿弥陀如来は、定印を結び蓮台に結跏趺坐します。伏し目がちで穏やかな表情や肉感豊かで丸みのある体付き、彫りが浅く流れるような衣文は典型的な定朝様を表します。いわゆる半丈六の阿弥陀如来であり、参拝者を包み込むようなおおらかで優しい雰囲気を漂わせる仏さまです。

- 地蔵菩薩立像

木造(桧)彩色・截金、像高157cm、鎌倉時代、重要文化財

地蔵菩薩は右手に錫杖、左手に宝珠を持ち蓮台の上に立ちます。本像の特筆すべき点として、光背から台座に至るまで当初のものであり、彩色の剥落も少なく、截金も良好に残る状態のよさが挙げられます。ぜひじっくりと截金文様を眺めてみてください。

- 伝文殊菩薩坐像

木造(桧)彩色、一木造、像高102cm、平安時代初期、重要文化財

個人的に白毫寺で最も魅力的で素敵な仏像だと感じるのが、当寺最古の像である伝文殊菩薩です。右手は人差し指と中指を立て、左手は持物をとりますが、手首から先は後補のため当初の印相は不明であり、実際の尊名はわかりません。引き締まった、それでいて厚みを感じる体躯に抑揚が見事な衣装を纏い、重厚な存在感を放つ様は平安初期彫刻の特徴をよく表します。高く結い上げた宝髷ややや角ばった顔の輪郭、遠くを見通すような瞳、小さめの口や顎などが相まって非常に端正な顔立ちの仏さまだと感じます。

- 閻魔王坐像

木造彩色・玉眼、寄木造、像高128.5cm、鎌倉時代 - 司命・司録像

木造彩色・玉眼・截金、寄木造、像高132cm、鎌倉時代

宝蔵の左右に分かれて、閻魔王と太山王、閻魔王の眷属である司命・司録像が安置されています。

玉眼の眼で辺りを睥睨し、口をカッと開き叱咤して、圧倒的な存在感を放つのが閻魔王です。朱く染められた顔が印象的で、右手に笏を持ち、安坐でどっしりと構えます。その表情と量感たっぷりの分厚い体躯から醸成される迫力を実際に閻魔王と対峙して体感して頂きたいです。

- 太山王坐像

木造彩色・玉眼、寄木造、像高129cm、鎌倉時代、重要文化財

閻魔王と対をなす地獄の十王の一人太山王は、胎内の墨書から正元元(1258)年康円の作と判明しています。閻魔王と似たニュアンスの造形で迫力十分ですが、顔は白く、衣装は黒く、落ち着いた印象を与えます。

- 興正菩薩叡尊坐像

木造彩色、寄木造、像高73.9cm、鎌倉時代、重要文化財

五色椿と無数の石仏

白毫寺の「五色椿」は樹高約5m、樹齢は約400年に達するとも言われ、紅色・桃色・白色の三色をはじめとして様々な斑模様の花を咲かせます。興福寺の塔頭寺院である「喜多院」から江戸時代の寛永年間に移植されたとも伝わり、東大寺開山堂の「糊こぼし」、伝香寺の「散り椿」と合わせて「奈良三名椿」の一つに数えられます。3月下旬から花を咲かせ、満開を迎える4月上旬には舞い落ちた花びらや点在する石仏と合わせて素晴らしい光景が広がります。

奈良県奈良市、ならまちの西の外れに位置する伝でん香こう寺じ。「はだか地蔵」と呼ばれる衣装を纏ったお地蔵さまと奈良三名椿の一つに数えられる「散り椿」がみどころです。伝香寺はこんなところ寺伝によると、宝亀年[…]

五色椿背後の高台にはかつて多宝塔が立っており、宝蔵に安置されている伝文殊菩薩をご本尊としたそうです。

室町期に建立された多宝塔は大正年間に兵庫県宝塚市の井植山荘へ移築され、現在は礎石と思わしき石材がいくつか残るのみです。

なお、移築された多宝塔は2002年の山火事によって惜しくも消失してしまいました。

多宝塔の横に立つ立派な椿は推定樹齢500年、白い斑が点々と入る紅い花を咲かせる「白毫寺椿」です。

白毫寺には、姿かたちが様々な石仏が境内のいたるところに鎮座します。

こじんまりとした境内ですので、境内をぐるりと散策されてみてはいかがでしょうか。

数ある石仏の中でもひと際大きな存在感を発するのがこちらの不動明王です。

鎌倉時代の作で全体的に摩耗が進んでいますが、足元には蓮肉彫りの原型をとどめます。

白毫寺からは奈良市街を一望でき、個人的には夕方、陽が沈みはじめる時間帯の眺望が最も好みです。

正面には奈良県と大阪府を隔てる生駒山地を望み、右手には興福寺五重塔が見えます。

まとめ

平安時代から鎌倉時代にかけて造立された多くの仏像を常時拝観することができ、奈良市街を一望できるロケーションも魅力的な白毫寺。椿や萩のシーズンには比較的多くの参拝客で賑わいますが、普段は訪れる人も多くなく、ゆったりとお詣り・散策できる「かくれ寺」です。

バスをご利用の場合は、「近鉄奈良駅」から奈良交通バス「奈良春日病院」行き、または「北野」行きで「白毫寺」下車、徒歩8分ほどです。お寺には駐車場がありませんので、お車でお越しの方は近隣のコインパーキングをご利用ください。

基本情報

- 正式名称

高円山白毫寺 - 所在地

奈良県奈良市白毫寺町392 - 宗派

真言律宗 - 指定文化財

重要文化財(木造阿弥陀如来坐像、木造菩薩坐像、木造地蔵菩薩立像、木造興正菩薩坐像、木造閻魔王坐像、木造太山王坐像、木造司命半跏像・司録半跏像 )

市指定文化財(本堂) - アクセス

- 近鉄奈良線「近鉄奈良駅」から奈良交通バス123系統「奈良春日病院」行き、または124系統「北野」行きで「白毫寺」下車、徒歩約8分

※バスの本数が少ないためご注意ください - JR関西本線「奈良駅」・「近鉄奈良駅」から奈良交通バス「市内循環外回り」で「高畑町」下車、徒歩約20分

- 近鉄奈良線「近鉄奈良駅」から奈良交通バス123系統「奈良春日病院」行き、または124系統「北野」行きで「白毫寺」下車、徒歩約8分

- 駐車場

無し/近隣の駐車場をご利用ください - 拝観時間

9:00~17:00 - 拝観料

500円 - 御朱印

可/受付にて - 所要時間

約30分

参考

お寺発行の栞