京都府宇治市、宇治川の畔に佇む放生院(ほうじょういん)。

美しい衣を纏うスタイリッシュな地蔵菩薩や宇治橋断碑を詳しくご紹介します!

放生院はこんなところ

宇治橋を管理する放生院は「橋寺」とも称し、現在も橋のすぐ近くに境内を構えます。寺伝によると、聖徳太子の発願により、秦氏勝が推古十二(604)年に創建したと伝わります。大化二(646)年には元興寺(奈良市)の僧道登によって宇治橋が架橋され、以降は放生院が宇治橋の管理をするようになりました。

その後次第に寺勢は衰退したものの、叡尊によって再興され、弘安四(1281)年には橋寺堂供養が行われています。弘安九(1286)年には宇治川の氾濫により亡くなった人馬の慰霊のため中州に十三重石塔が建立され、盛大な放生会が営まれました。このことから「放生院」と称するようになったそうです。また、ご本尊の地蔵菩薩もこの時期に建立されたと考えられています。

境内は自由に拝観できますが、本堂の拝観は法事等で対応できないこともあるそうです。なお、宇治橋断碑の拝観には事前予約が必要です。

スタイリッシュな地蔵菩薩と宇治橋断碑

放生院は宇治川東岸沿いの通りに位置します。

コンパクトな境内は綺麗に管理されており、本堂のほかに断碑を収める覆堂と十二支本尊がお祀りされる小さなお堂が立ちます。

石段を上ってすぐ右手の小さなお堂に「宇治橋断碑」が収められています。

宇治橋断碑とは宇治橋架橋の由来を記した石碑であり、寛政三(1791)年に放生院の境内より石碑の上端3分の1が発見されました。残りの3分の2は見つかりませんでしたが、『帝王編年記』に石碑の全文が記載されていたため、その記述に基づいて欠損部が復元されました。

本堂の前には年季が感じられる五輪塔が鎮座しますが、詳細はわかりませんでした。こちらも宇治川の氾濫により亡くなった人々を弔うためのものなのか、あるいは歴代のご住職を供養するものなのかもしれません。

近年再建された本堂にはご本尊の地蔵菩薩をはじめとする仏さまがお祀りされており、いずれもすぐ近くまで寄って拝観することができました。

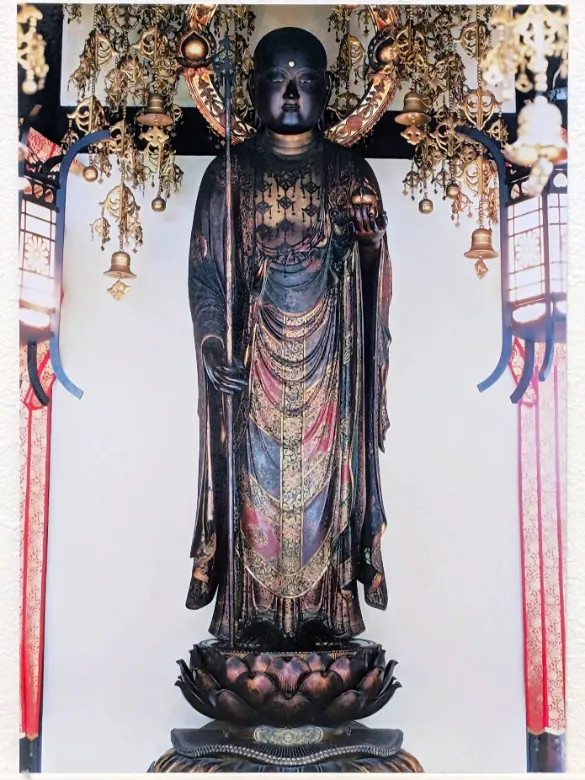

- 地蔵菩薩立像

木造彩色・金泥・玉眼、寄木造、像高193.0cm、鎌倉時代、重要文化財

ご本尊の第一印象は「スタイリッシュで美しい」でした。像高193cmと大きいだけではなく、すらりとした流麗な造形からは鎌倉時代の作風を強く感じます(ご住職は大谷翔平選手よりも大きいと仰っていました 笑)。

絵葉書からはわかりませんが、須弥壇上に15°ほどの前傾姿勢でお祀りされているため、見上げるような形で拝することとなり、その像高も相まって力強さを感じます。また、右足を僅かに前に踏み出しますが、これは人々を救うために今まさに歩き出そうとしている様子を表現しています。

そして、最大の特徴は美しい彩色ではないでしょうか。これほど色鮮やかな彩色を残した仏像を拝見するのは初めての経験でしたので、その美しさと繊細な表現に目を奪われました。また、剥落止めを施しただけで塗り直しなどはなく、当初のままの姿というのだから驚きです。

本堂内にはむっちりとした不動明王や珍しい清凉寺式釈迦如来の坐像も安置されています。

- 不動明王立像

木造(檜)彩色、寄木造、像高160.0cm、平安時代、重要文化財

不動明王はほぼ等身大の像であり、左肩に弁髪を垂らし、天地眼(右目を開いて左手を細める)で口から牙を出し、右手に宝剣、左手に索を持ちます。表面は彩色仕上げですが、ほとんど剥落しています。

穏やかな忿怒相や抑揚が控えめな衣文、丸みを帯びた造形など平安末期頃の作風がよく表れています。

ご紹介した宇治橋断碑と本堂のほかにも、十二支守本尊をお祀りする小さなお堂や大きな銀杏の木がありました。

まとめ

色鮮やかな彩色を残す見事な地蔵菩薩や宇治橋の由来を伝える宇治橋断碑など、小さいながらも貴重な文化財を多数有する放生院。お寺の都合によっては本堂の拝観ができないこともありますので、地蔵菩薩や不動明王を確実に拝観されたい方は事前のご予約をおすすめします。また、宇治橋断碑の拝観には事前予約が必要ですので、ご希望の方は事前にお電話でご予約のうえお詣りください。

最寄り駅の「JR宇治駅」、京阪電鉄の「宇治駅」からそれぞれ徒歩10分、5分ほどです。なお、放生院には駐車場がないため、お車でお詣り方は付近のコインパーキングをご利用ください。

基本情報

- 正式名称

雨宝山放生院 - 所在地

京都府宇治市宇治東内11 - 宗派

真言律宗 - 指定文化財

重要文化財(木造地蔵菩薩立像、木造不動明王立像、宇治橋断碑) - アクセス

- JR奈良線「宇治駅」から約850m/徒歩約12分

- 京阪電鉄宇治線「宇治駅」から約300m/徒歩約5分

- 駐車場

無し - 拝観時間

開門時間・本堂拝観 断碑拝観 4月~10月 9:00~17:00 事前予約が必要です 11月~3月 9:00~16:00 - 拝観料

500円 - 御朱印

可/本堂にて - 所要時間

約20分

参考

お寺発行の栞

宇治市教育委員会. 1985.『宇治の美術工芸』宇治市教育委員会