京都府木津川市、木津川東岸の笠置山地裾に位置する蟹満寺(かにまんじ)。

「蟹の恩返し」の縁起が伝わる小さなお寺には、白鳳時代に作られた貴重な金銅仏がお祀りされています。

蟹満寺はこんなところ

京都府の南端に位置する木津川市は古くから南都との関りが深い地域であり、木津川流域と周囲の旧街道沿いには現在でも多くの古刹が点在します。寺伝によると、絹織物などを伝えた秦氏の一族、秦和賀によって白鳳時代に創建されたと伝わります。蟹満寺が所在する綺田の「綺」という字は古くは「かむはた」と読み、織物を意味しました。このことからも、秦氏にゆかりのある土地ということが窺えます。

創建当時の堂宇は平安時代の大規模な火災によって失われましたが、かつては広大な寺域を誇っていたことが発掘調査で確認されました。その後再興され、平成二十八年には現本堂が完成しました。

(お寺発行の冊子より)

蟹満寺縁起

前章で蟹満寺の縁起について簡単に触れましたが、『今昔物語集』に収録されている蟹満寺縁起を簡潔にご紹介します。

この辺りに善良で慈悲深い夫婦と一人の娘が暮らしていました。

ある日村人が蟹を苛めているのを見た娘は、その蟹を買って逃がしてやりました。また別の日に、蛇が蛙を咥えて今にも吞み込もうとしているのを見た父親は蛇に向かって、「もしおまえがその蛙を放すのであれば、娘の婿にしよう」と言ってしまいます。帰宅した父親はことの次第を妻と娘に話し、これを聞いた娘は観世音菩薩に救いを求めて観音経を唱えます。

その日の夜、衣冠を身につけた紳士が門前に現れ昼間の約束を迫りますが、嫁入りの支度を理由に父親は三日間の猶予を得ました。しかし、どうすることもできず約束の日を迎えます。

一家は門を固く閉ざしますが、腹を立てた紳士は本性を現し蛇の姿となって暴れ回ります。

恐怖に慄きながらも観音経を唱えていると、観世音菩薩が現れ「あなた方は慈悲の心深く善良な行いをし、また私(観世音菩薩)を信じて疑わいません。そして、私を念ずる観音力がこの危難を退けるでしょう」と告げて姿を消しました。

なおも一家が「南無観世音菩薩」と唱え続けていると、やがて戸外は静まり返りました。夜が明けると戸外には、鋏で寸々に切られた大蛇の片々と無数の蟹の亡骸がありました。

一家は観世音菩薩のご加護に感謝し、大蛇と多くの蟹の霊を弔うために聖観世音菩薩を祀り御堂を建立しました。こうした因縁によりこの寺は蟹満寺と名付けられ、また一家が観音経の普門品を読誦していたので普門山と号すことになりました。

お寺発行の冊子より

境内を散策する

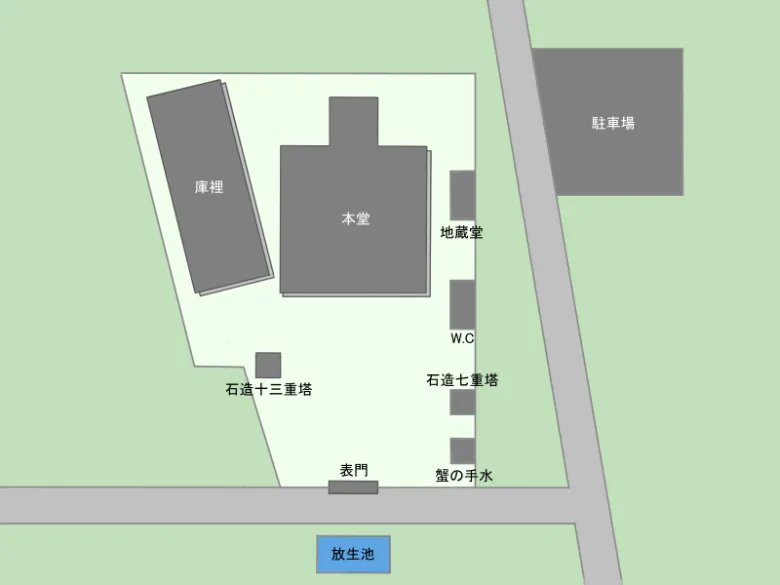

境内は以下の通りです。

蟹があしらわれた表門

表門は近年再建されたものですが、周辺の景観と調和しており違和感はありません。瓦や社寺幕には、ユニークなデザインの可愛い蟹があしらわれています。

門前の小さな放生池には色とりどりの鯉がのんびりと泳ぎます。

境内は綺麗に手入れされており、どの季節に訪れてもとても居心地のよい空間になっているように思います。

表門の右手には蟹の手水と呼ばれる小さな手水鉢があり、前述の縁起にちなんで毎年4月18日には蟹供養放生会が行われるそうです。

重厚な存在感を放つ釈迦如来

本堂は本瓦葺、入母屋造のお堂であり、平成二十八年に再建されたものです。発掘調査の結果、現本堂の地下には創建時の金堂の遺構が眠っていることが明らかになりました。

瓦や水受けには表門と同様の蟹のモチーフがあしらわれていますが、筆者は蟹がデザインされた可愛い扁額がお気に入りです。

堂内の須弥壇上にご本尊の釈迦如来がお祀りされ、その右側には縁起本尊聖観世音菩薩が、左側には脇本尊として如来形像がそれぞれ安置されています。

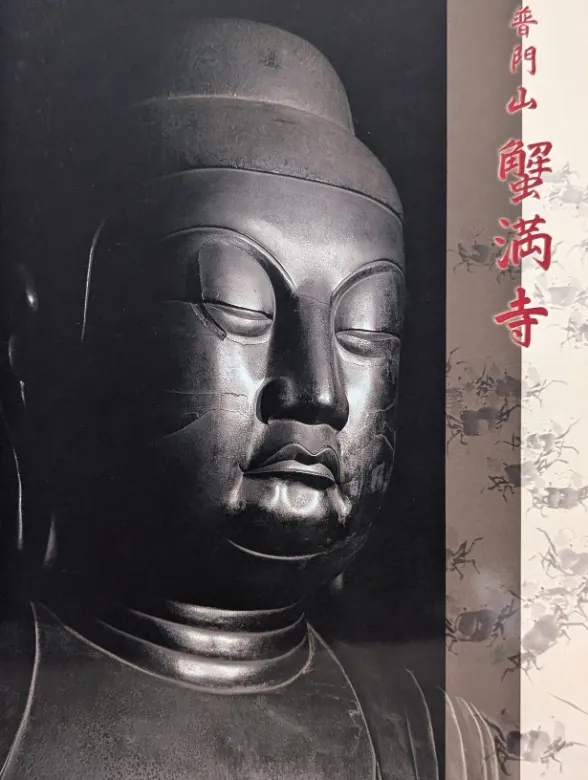

- 釈迦如来坐像

銅造、像高240cm、重量約2.2トン、白鳳時代、国宝

釈迦如来は一般的な丈六仏と同じぐらいの大きさですが、実際の大きさ以上の存在感と重厚感を発する仏像ではないでしょうか。かつて鍍金が施されていた表面は現状黒色を呈し、脚部や腰部に刻まれた傷痕が過ごしてきた時間の長さを物語ります。

銅という材質にくわえて、その像容や着衣様式に至るまで薬師寺(奈良市)のご本尊薬師如来との類似性が見て取れ、両像の制作年代の前後についてはこれまでも盛んに議論が繰り広げられてきました。そして、その伝来をめぐっても、蟹満寺の北東約1.5kmの山中に室町時代~江戸時代初期まで存在した光明山寺より移坐されたとする伝承のほか、高麗寺より光明山寺を経て移されたとする説、橘諸兄が橘氏の氏寺として創建したとする伝承がある井出寺のご本尊であったとする説、山城国分寺の像であったとする説などがあり、現在でも定かではありません。

造形に注目すると、胴体より少し大きめに作られた螺髪のないやや角ばった頭部や秀逸な造形の目元と口元が目を引きます。ほかにも、両足の脛部にあらわされた同心円状の衣文や全ての人を余すことなく救う(掬う)ことを表現した手の指の間にある水掻きのような曼網相も特徴的です。

- 如来形坐像

木造(針葉樹?)漆箔、一木造、像高31.5cm、平安時代、市指定文化財

堂内左側の脇陣にお祀りされる如来形像も近年注目される仏像です。

明治維新の際に近隣のお寺から移されたと伝わり、両手先が後補であるため当初の像名は不明です。平安時代の作とみられますが、身に纏う衣の柔らかな質感表現、一部には乾漆を用いて整形する点からは奈良時代後期の影響が強く感じられ、薬師寺(京都府和束町)の薬師如来とは結跏趺坐した両足先を衣でくるむなど表現上の多くの共通点が見られます。

まとめ

国宝に指定されている白鳳時代作の釈迦如来がお祀りされている蟹満寺。お詣りされた際にはご本尊だけではなく、古様をあらわす如来形像をはじめとするほかの仏像やあちこちにあしらわれた可愛い蟹もぜひご覧になってください。

最寄り駅の「棚倉駅」からは平坦な道を歩いて20分ほどです。お車でお越しの場合は、お寺周辺の道路が細いため充分にご注意ください。

近くの神童寺(木津川市)や西福寺(井手町)をあわせてお詣りされるのもおすすめです。

京都府木津川市、山間の小さな集落に佇む神童寺(じんどうじ)。ユニークな尊容の天てん弓きゅう愛染明王や波なみ切きり白不動など魅力的な仏像を多数有する神童寺を詳しくご紹介します!神童寺はこんなところ寺伝によ[…]

基本情報

- 正式名称

普門山蟹満寺 - 所在地

京都府木津川市山城町綺田浜36 - 宗派

真言宗智山派 - 指定文化財

国宝(銅造釈迦如来坐像)

重要美術品(木造聖観音菩薩坐像)

市指定文化財(木造如来形坐像) - アクセス

- JR奈良線「棚倉駅」から1.5km/徒歩約20分

電車は30分に1本、みやこ路快速は停車しません - JR奈良線「棚倉駅」から木津川市コミュニティバス(山城線)で「蟹満寺口」下車、徒歩約7分

- JR奈良線「棚倉駅」から1.5km/徒歩約20分

- 駐車場

境内横にあり/約10台/無料 - 拝観時間

8時~16時 - 拝観料

500円 - 御朱印

可/受付にて - 所要時間

約15分

参考

お寺発行の縁起・冊子

奈良国立博物館. 2023.『特別展 聖地南山城』奈良国立博物館