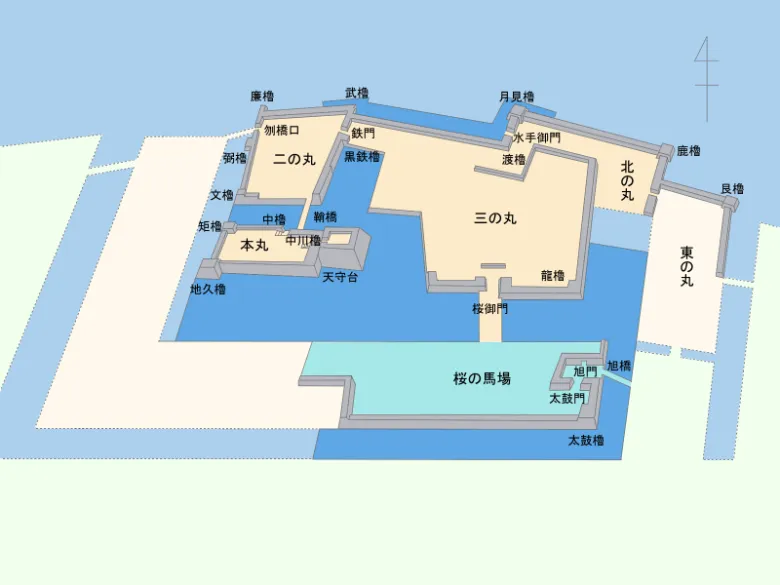

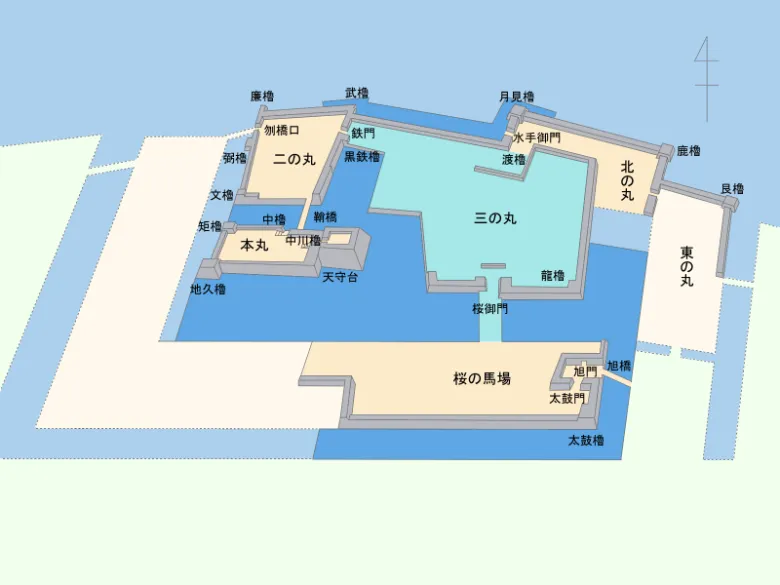

本記事では高松城の艮櫓(うしとらやぐら)と桜御門、桜の馬場、三の丸について詳しくご紹介します!

基本情報や見どころをまとめた前回の記事はこちら。

香川県高松市、瀬戸内海を望む高松城。二基の三重櫓や巨大な天守台を有する国内有数の海城を詳しくご紹介します!高松城はこんなところ高松城は天正期に生駒正親によって築城され、江戸時代には高松藩の藩庁と[…]

桜の馬場

かつての半分ほどの大きさになってしまった桜の馬場。太鼓門枡形と艮櫓は必見です。

太鼓門枡形

大手門はかつて桜の馬場の南側に設けられていましたが、旧披雲閣が三の丸に建てられたことに伴って太鼓門(現在の東入口)へ大手が移されました。

旭橋は寛文十一(1671)年に架橋され、当時は木橋であったものの明治期に石橋へと改められました。

寄せ手の直進を妨げ、側面から攻撃を浴びせるために旭橋は門に対して斜めに架けられています。

現在は高松城公園の東入口である高麗門は「旭門」といい、門扉は格子戸状の透かし戸とします。

太鼓門は内桝形となっており、枡形の正面には旭門が立ち、桝形を左へ曲がったところには太鼓門(櫓門)が立っていました。

枡形とは二つの門の間に設けられた方形の空間のことであり、寄せ手が直角に曲がらないと城内へ侵入できない構造にするとともに、守り手が多方向から寄せ手を攻撃することを可能にします。

桝形の内部には埋門が設けられています。近くの説明板には非常時の城主の脱出のため、あるいは寄せ手を背後から攻撃するための門であると記されていましたが、非常時に大手から脱出するとは考えにくくあまり腑に落ちません。

門扉の表面には無数の小さな穴がありますが、これは門の表面に鉄板が取り付けられていた痕跡です。

高松城の石垣の大部分は自然石をそのまま積み上げた「野面積」ですが、太鼓門周辺の石垣は丁寧に切り揃えた石材を隙間なく積み重ねた「切込接」とします。

艮櫓

現在は桜の馬場の太鼓櫓跡に位置する艮櫓ですが、元々は東の丸の北東隅に立っていました。城の南東(巽)に位置しながら、北東を意味する艮櫓と呼ばれるのはこうした経緯によるものです。

艮櫓は延宝五(1677)年に建造され、三重三階、本瓦葺、入母屋造の櫓です。初層から三層目まで鉄砲狭間を隙間なく配した実戦的な造りが特徴的であり、なんと石落としにまで鉄砲狭間が設けられています。

初層の妻側には大振りな千鳥破風、二層目の平側には唐破風、三層目には入母屋破風があしらわれています。

三方に大きく張り出した石落としが設けられていますが、櫓を移築した影響により石落としの一部が城の内側を向いています。

太鼓門を抜けた先の広い敷地は桜の馬場跡であり、かつてはここで馬の教練をしたそうです。現在は当時の半分ほどの広さとなってはいますが、市民の憩いの場として春にはたくさんの花見客で賑わいます。

桜の馬場の南側に残る石垣はかつての大手門の名残です。

三の丸

藩の政庁及び藩主の居館として用いられた旧披雲閣が置かれるなど高松城の中心であった三の丸。三の丸と桜の馬場は土橋で結ばれ、その入口を再建された桜御門が固めます。

桜御門

2022年に竣工し、堂々たる存在感を発する桜御門。往時は桜御門の両脇に多門櫓が連なるように立っていました。

桁行三間・梁間三間、本瓦葺、入母屋造の脇戸付櫓門であり、中部地方で集められた欅と岩手県産の松を用いて再建されました。

左右の石垣には門の焼失に伴って赤黒く変色した石材が見られますが、傷みが大きい石材には門の再建時に必要な補強が施され、可能な限りオリジナルの石材を再利用しています。

櫓部分は上半分(大壁)を漆喰塗、下半分(腰壁)を下見板張とします。

門の上には瓦の庇が付されており、その下に幔幕が掛けられています。当日の幔幕は桜の文様が描かれたものでしたが、かつては折々の節句に合わせて三種類の幔幕を掛け替えていたそうです。

門扉には透かしがなく、乳金物が4つあしらわれています。

控え柱が左右3本ずつ設けられ、太く大きい梁を支えています。

桜御門の二階は展示室になっており、内部の構造や復元資料を見学することができます。

(公開日は原則土日祝日の9:00~16:00)

入口側の天井部には上棟を祝い、工事の無事を祈願した棟札が掲げられています。

門を抜けたところにある背丈の低い石垣は一文字石垣と呼ばれ、門外からの視線を遮るとともに寄せ手の直進を妨げることを目的としたものです。

門の脇には陳列館があり、高松城や歴代藩主等に関する文化財や資料、天守閣の模型などが展示されていますので、こちらもぜひご覧ください。

披雲閣

旧披雲閣が老朽化のため取り壊され、高松松平家の別邸、あるいは賓客をもてなす迎賓館として大正六(1917)年に建造されたのが現在の披雲閣です。

日時によっては内部が一部開放されることもありますので、高松城にお越しの際はぜひ覗いてみてください。

披雲閣には大小さまざまな部屋があり、なかでも百四十二畳にも及ぶ大書院は圧巻の大きさを誇ります。

ほかにも蘇鉄の間や槇の間などがあり、こうした名称は各部屋から見える樹木にちなんで名づけられています。

庭園は披雲閣の建造にあわせて作庭され、枯川を取り囲むように松を中心とした様々な樹木が植樹されています。

銀閣寺のものを模した手水鉢の重さはなんと11tにも及ぶそう。

次の記事では、月見櫓と水手御門、北の丸について詳しくご紹介します。

本記事では、高松城の月見櫓と水手御門、北の丸について詳しくご紹介します!前回までの記事はこちら。[sitecard subtitle=前回の記事① url=/takamatsu-castle-1 target=][…]

参考

パンフレット

高松城【玉藻公園】公式ホームページ 最終アクセス2025年4月29日